【SOFA必見】渡航記録が分からない!出入国記録開示請求の完全ガイド|行政書士が代理申請から活用法まで解説

出入国記録の開示請求は、配偶者ビザや帰化申請など様々な手続きで必要となる重要な書類です。しかし、申請方法が複雑で書類不備により返送されるケースも多く見受けられます。今回は在日米軍を退職した軍人、USCSで日本人の配偶者がいる人に向けて、出入国在留管理庁への申請取次業務を専門とする行政書士として、実務経験に基づく具体的なノウハウと最新の制度改正情報を踏まえ、確実に出入国記録を取得する方法を詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- 出入国記録の定義と配偶者ビザ・帰化申請での活用方法

- 窓口・郵送申請の詳しい手順と必要書類の準備方法

- SOFAの出入国管理記録について

- 行政書士による代理申請のメリットと海外在住者の特別手続き

- よくある書類不備事例と確実に取得するための対策方法

- 1. 出入国記録とは?基本知識と必要となるケース

- 1.1. 出入国記録の定義と記録対象期間

- 1.2. 日本人の配偶者ビザの申請で必要になる理由

- 2. 出入国記録を請求できる人の範囲

- 2.1. 申請できる人

- 2.2. 任意代理人(行政書士)による申請

- 3. 開示請求の申請方法【窓口・郵送対応】

- 3.1. 窓口での申請手順

- 3.2. 郵送での申請手順

- 3.3. 申請先と受付時間

- 4. 開示請求に必要な書類一覧

- 4.1. 保有個人情報開示請求書の書き方

- 4.2. 本人確認書類の準備

- 4.2.1. 1. 本人が請求する場合

- 4.2.2. 2. 法定代理人が請求する場合

- 4.2.3. 3. 任意代理人(行政書士等)が請求する場合

- 4.3. 住民票と収入印紙

- 4.4. 返信用封筒の準備方法

- 5. 手数料と処理期間について

- 5.1. 申請手数料300円の支払い方法

- 5.2. 標準処理期間30日の実際

- 5.3. 急ぎの場合の対応

- 6. 代理人による開示請求【行政書士サービス】

- 6.1. 委任状と印鑑証明書(又は身分証明書)の準備

- 6.1.1. 委任状の記載事項

- 6.1.2. 印鑑証明書または身分証明書

- 6.2. 行政書士に依頼するメリット

- 6.3. 代理申請の費用相場

- 7. SOFA(日米地位協定)の場合

- 7.1. SOFAを離脱して、在留資格取得許可申請で「配偶者ビザ」を申請するケース

- 7.1.1. 概要

- 7.1.2. 渡航歴記入の課題

- 7.1.3. 解決策

- 8. よくある質問と注意点

- 8.1. 開示請求に必要な本人確認書類とは

- 8.2. 収入印紙の購入場所

- 8.3. 申請不備で返送される原因

- 8.4. 提出した書類は返ってくる?

- 9. まとめ:確実な出入国記録取得のために

初回相談は無料

お気軽にお問い合わせください。

出入国記録とは?基本知識と必要となるケース

出入国記録の定義と記録対象期間

出入国記録とは、日本への入国と出国について、入国審査官が行った手続きの公式記録です。

記録対象期間

- 日本人:1973年(昭和48年)4月1日以降

- 外国人:1970年(昭和45年)11月1日以降

ただし、以下の方は記録対象外となります:

- 船舶・航空機の乗員として入出国した場合

- 在日米軍関係者(日米地位協定対象者)

- 入国審査官による手続きを経ていない場合

日本人の配偶者ビザの申請で必要になる理由

配偶者ビザの申請では「質問書」において、申請者(外国人)と日本人配偶者の出入国歴を正確に記載する必要があります。記憶に頼った申請では、入国管理局での審査において矛盾が発見され、追加資料の提出や再申請を求められる可能性があります。

具体的な活用場面

- 交際期間の証明

- 海外への渡航、同居歴の確認

- 結婚に至る経緯の客観的証明など

出入国記録を請求できる人の範囲

申請できる人

- 本人

- 法定代理人(親権者等)

- 任意代理人

任意代理人(行政書士)による申請

令和4年4月1日より、申請取次行政書士による代理申請が可能となりました。これにより、申請者の負担を大幅に軽減できるようになっています。

代理申請のメリット

- 書類作成の専門知識による確実性

- 不備による返送リスクの軽減

- 申請者の時間と手間の節約

開示請求の申請方法【窓口・郵送対応】

窓口での申請手順

申請先

- 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係

- 住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F

- 電話:03-5363-3005

受付時間

- 平日9時00分~17時00分

- 土日祝日・年末年始は休み

窓口申請の流れ

- 必要書類を持参

- 受付で申請書を提出

- 手数料300円分の収入印紙を貼付(事前に郵便局で買っておくこと)

- 約30日後に窓口で受領

注意点:

- 窓口でも即日交付はされません。基本的には、開示請求があった日から30日以内に開示決定されます。

- 申請者のみ窓口にて受取可能。行けない場合、郵送での受領に変更も可能。

郵送での申請手順

郵送申請の準備

- 保有個人情報開示請求書の作成

- 必要書類の準備

- 収入印紙300円分の購入

- 返信用封筒(84円切手貼付)の準備

送付先: 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係

注意点:

- 返信用の切手については、返信用封筒に貼るものとは別に不足時に備え予備の切手を入れておきましょう。

- 封筒の送付先は原則として提出された住民票の写し等に記載された住所又は居所になります。

申請先と受付時間

電話による問い合わせは平日の受付時間内に限られます。

制度に関する詳細な質問や不明点がある場合は、事前に電話確認することをお勧めします。

開示請求に必要な書類一覧

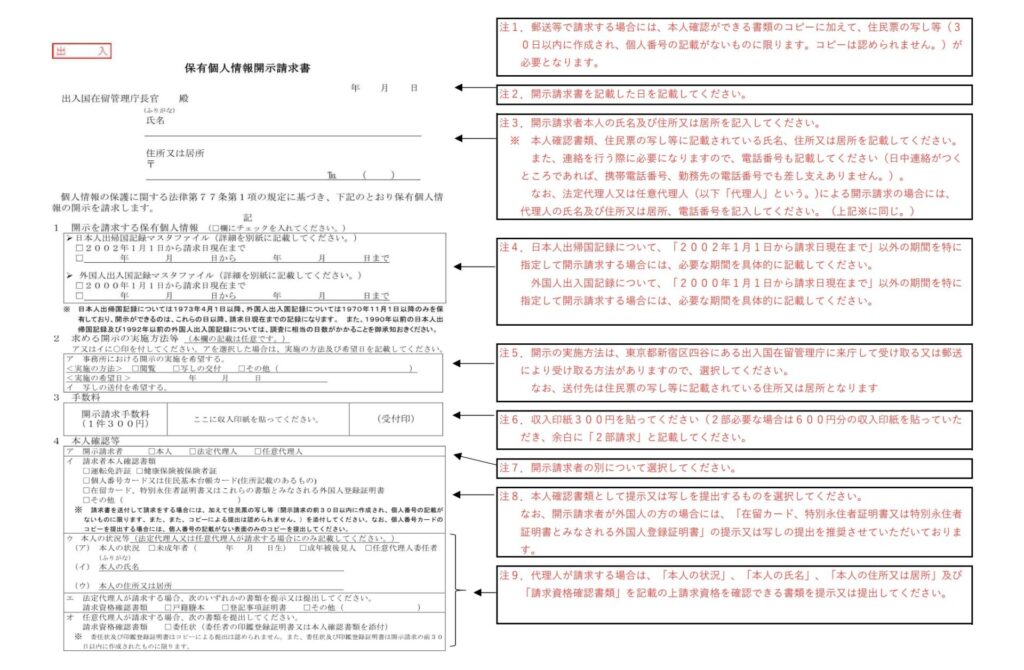

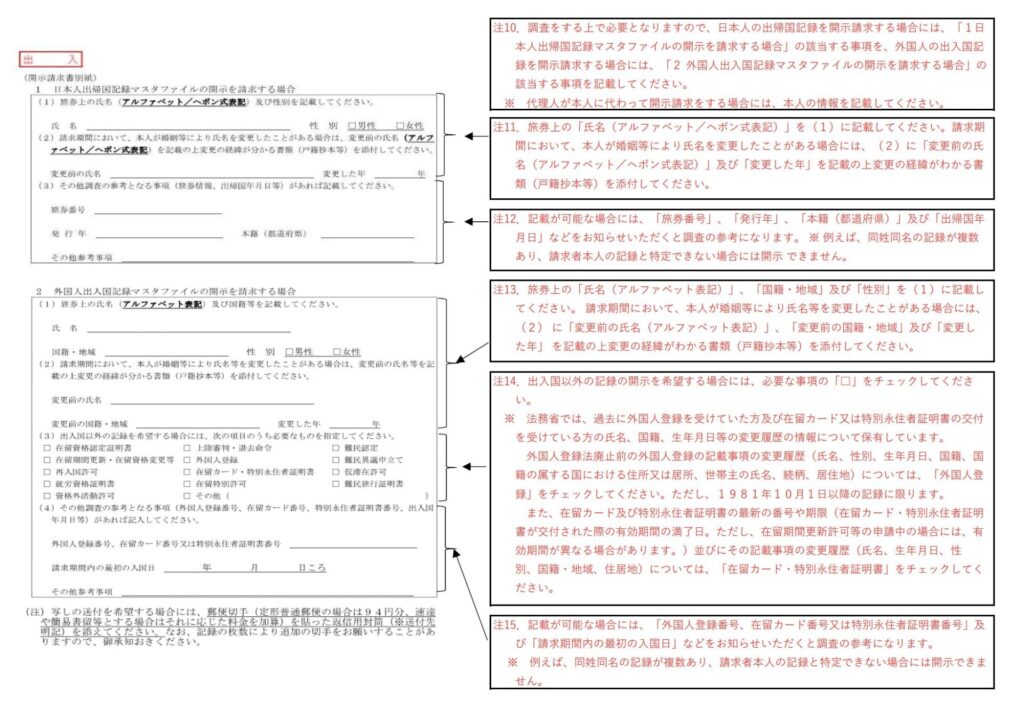

保有個人情報開示請求書の書き方

出典:出入国在留管理庁|出入(帰)国記録に係る開示請求について|記入例

外部サイト:出入国在留管理庁|開示請求申請フォーム

出入国在留管理庁がとてもわかりやすくまとめてくれているので、そちらをご覧ください。

本人確認書類の準備

1. 本人が請求する場合

| 申請方法 | 必要書類 |

|---|---|

| 窓口申請 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類 (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る。窓口で表裏両方のコピーを取得) |

| 郵送申請 | ・運転免許証等本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る)住民票の写し (30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限る。コピー不可) |

2. 法定代理人が請求する場合

| 申請方法 | 必要書類 |

|---|---|

| 窓口申請 | ・運転免許証等法定代理人本人であることが確認できる書類 (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る。窓口で表裏両方のコピーを取得) ・戸籍謄本等、法定代理人の資格を証明する書類 (30日以内に作成されたものに限る。コピー不可) |

| 郵送申請 | ・運転免許証等の法定代理人本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る)住民票の写し (30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限る。コピー不可) ・戸籍謄本等、法定代理人の資格を証明する書類 (30日以内に作成されたものに限る。コピー不可) |

3. 任意代理人(行政書士等)が請求する場合

| 申請方法 | 必要書類 |

|---|---|

| 窓口申請 | ・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類 (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る。窓口で表裏両方のコピーを取得) ・委任状 以下のいずれか: (1) 委任状に委任者の実印を押印する場合:委任者の印鑑登録証明書 (30日以内に作成されたものに限る。コピー不可) (2) 委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー |

| 郵送申請 | ・運転免許証等の任意代理人本人であることが確認できる書類の表裏両方のコピー (住民票の写しと同一の住所が記載されているものに限る)住民票の写し (30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限る。コピー不可) ・委任状 以下のいずれか: (1) 委任状に委任者の実印を押印する場合:委任者の印鑑登録証明書 (30日以内に作成されたものに限る。コピー不可) (2) 委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類の表裏両方のコピー※海外から委任状の送付を受けた場合:海外から発送されたことを示す海外発送郵便物のコピー(発送日がわかるもの)や配達証明 |

住民票と収入印紙

住民票の写し

- 発行から30日以内のもの

- 本籍地記載は不要

- マイナンバー記載は不要

収入印紙

- 金額:300円

- 申請書に貼付(消印不要)

返信用封筒の準備方法

封筒の仕様

- 長形3号封筒(120mm×235mm)

- 宛先に申請者の住所・氏名を明記

- 84円切手を貼付

注意点:

- 海外返送の場合には国際郵便料金相当の切手または国際返信切手券が必要です。

- 郵便切手は速達や簡易書留などそれぞれに応じた料金を加算した分を貼った返信用封筒を用意する

- 予備で切手を入れておけば84円を超過した際に貼ってくれる

- 切手料金が不安な場合にはレターパックを利用するのが安心

手数料と処理期間について

申請手数料300円の支払い方法

手数料は収入印紙300円分で支払います。

収入印紙の購入場所

- 郵便局

- 法務局

- 一部のコンビニエンスストア

申請先での現金での支払いは受け付けておりませんので、必ず収入印紙をご用意ください。

標準処理期間30日の実際

法律で定められた標準処理期間は30日以内です。

実際の経験では、書類に不備がない場合、2〜3週間程度で開示決定通知書と出入国記録が郵送されます。

処理期間に影響する要因として以下の状況が考えられます。

- 申請書類の不備

- 繁忙期の申請集中

- 記録期間の長さ

急ぎの場合の対応

法的に手続きを早める為の制度はありませんが、申請理由が緊急性を要する場合は、申請書にその旨を記載することで考慮される場合があります。

緊急性が認められる例の一例(必ずしも優先はされない)

- 配偶者ビザの申請期限が迫っている

- 帰化申請の書類として急務

- 医療費還付申請の期限

代理人による開示請求【行政書士サービス】

委任状と印鑑証明書(又は身分証明書)の準備

行政書士などの代理人に依頼して申請を行う場合には入管指定の委任状が必要になります。委任状には以下の項目を記載します。また、委任者(申請者)は必ず直筆で署名し、原本での提出が必要です。

委任状の記載事項

- 委任者(申請者)の氏名・住所・連絡先・直筆の署名

- 受任者(行政書士)の氏名・住所

外部サイト:任意代理人の資格を証明する委任状

印鑑証明書または身分証明書

- 印鑑登録証明書は発行から30日以内のもの。委任状には実印で押印

- 身分証の場合、運転免許証のほか、健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等の裏表のコピーが必要

外部サイト:出入国在留管理庁|開示請求等において必要となる本人等確認書類

行政書士に依頼するメリット

専門知識による確実性:申請書の記載方法や必要書類について、専門知識に基づく正確な準備が可能です。

時間と手間の節約: 書類収集から申請まで、全ての手続きを代行いたします。

不備による返送リスクの軽減: 経験に基づく事前チェックにより、書類不備を防止します。

アフターフォロー: 開示された記録の読み方や日本人の配偶者等の在留資格で必要な「質問書」への転記方法などについてもアドバイスいたします。

代理申請の費用相場

当事務所では、以下の料金体系で承っております:

基本料金

- 代理申請手数料:22,000円(税込)

- 実費(収入印紙代等):別途

追加サービス

- 緊急対応:+5,500円(税込)

- 英語翻訳:+11,000円(税込)

SOFA(日米地位協定)の場合

SOFAの人は、日米地位協定に基づき特別なステータスで日本に在留しているため、出入国記録が記録されていません。1つのケースを例にしてみましょう。

SOFAを離脱して、在留資格取得許可申請で「配偶者ビザ」を申請するケース

概要

横須賀基地でUSCSに勤務していたAさんは、20年前に日本で出会い結婚した日本人のBさんがいます。Aさんはまもなくリタイヤする予定ですが、SOFAステータスのため在留資格取得許可申請が必要となり、就労制限のない「日本人の配偶者等」在留資格の取得を考えています。

渡航歴記入の課題

日本人の配偶者等(配偶者ビザ)の在留資格取得許可申請では、申請者と配偶者それぞれが渡航歴を記入する必要があります。しかし、Aさんの渡航記録はSOFAの為、出入国在留管理庁で記録されていません。Aさんが渡航記録を正確に保管していない場合、直近5回分の渡航記録を遡って正確に記入することは困難です。また、記録がない以上、開示請求をしても無意味です。

解決策

このような場合、軍から発行される離脱許可証を添付して在留資格取得可申請を行うことで、SOFAとして日本へ入出国・在留していたことが入管当局に伝わります。そのため、渡航歴の部分は空白のまま、質問書に理由を記載して提出すれば問題ありません。

※管轄の入国管理局により取扱いが異なる場合があります。

よくある質問と注意点

開示請求に必要な本人確認書類とは

運転免許証、マイナンバーカード、住所の記載のある健康保険証、在留カードなどが該当します。

収入印紙の購入場所

- 郵便局

- 法務局

- コンビニなど(一部)

*入管の窓口では販売していないので、事前に郵便局等で購入しておきましょう。

申請不備で返送される原因

よくある不備事例

- 住民票が発行から30日を超過

- 本人確認書類のコピーが不鮮明

- 返信用封筒の切手不足

- 申請書の記載漏れ・誤記

- 収入印紙の貼り忘れ

提出した書類は返ってくる?

申請書類に付箋などでその旨申し出ておけば返却されます。

まとめ:確実な出入国記録取得のために

出入国記録の開示請求は、一見単純な手続きに見えますが、実際には多くの注意点があります。申請から1ヶ月ほどかかる場合もあり、申請の誤りは大きな遅れを引き起こすことも。特にこれからADやUSCSをリタイヤされて日本での新たな生活を始めるご家族の方は、離脱から在留資格取得まで時間があまりない場合も。不安だなと感じたら、是非当事務所までお気軽にご相談ください。開示請求から日本人の配偶者ビザ取得まで、英語対応可能な行政書士が真摯に対応させていただきます。

中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、在日米軍関係者と、そのご家族に向けた日本での在留資格取得サポート。現職の米軍基地職員なので、内部事情に精通しており、特別なアプローチが可能。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

【受け入れ機関必読】外国人を支援する計画が適切かどうかのポイントを詳細解説 4/4

特定技能外国人の支援計画作成に関する実務解説です。法務省が定める基準への適合要件、2か国語での作成義務、対面・オンラインでの支援実施など、企業担当者が押さえるべきポイントを分かりやすく解説しています。支援計画の作成から実施まで、具体的な注意点を網羅的に紹介します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4

特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。

【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務

2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。

【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。

外食業の特定技能外国人受入れガイド:制度の基礎から注意点まで丁寧に解説

外食業界における特定技能制度の最新動向と実務知識を解説。令和6年からの新たな受入枠の特徴、制度活用のメリット・デメリット、在留資格の種類と要件、そして受入機関に求められる基準まで、外国人材の採用・雇用に必要な情報を網羅的に紹介します。人材不足解消の切り札として注目される特定技能制度の全容が分かります。

免責事項

本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。

入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。