介護分野【特定技能協議会】完全ガイド:費用や制度、入会手続きをわかりやすく解説

現在、急速に介護分野における特定技能外国人の受入れが進んでいます。2024年3月の制度改正により、今後5年間で最大13.5万人の受入れが可能となりました。また、2025年には訪問系介護も解禁になる方向で検討されています。特定技能外国人材を検討する事業者にとって、特定技能協議会への加入は必須のステップです。しかし、入会手続きから実務運営まで、考慮すべき点が多くあります。本記事では、協議会の基本的な役割から具体的な入会手続き、そして入会後の実務運営まで、重要ポイントを分かりやすく解説します。

この記事を読むと分かること

- 特定技能協議会の目的と基本的な仕組み

- 協議会への入会手続きの具体的な流れ

- 入会後の実務運営のポイント

- 特定技能外国人受入れの際の手続き

- よくある質問と注意点

- 1. 介護分野における【特定技能協議会】の基本理解

- 1.1. 協議会特定技能外国人の受入れを支える地域協議会の役割

- 1.2. 特定技能外国人材の地域バランスを保つ協議会の重要な取り組み

- 2. 特定技能協議会から見る外国人の受入れプロセス

- 2.1. 初めて特定技能外国人材受け入れる場合の手順

- 3. 介護分野における【特定技能協議会】への具体的な入会手続き

- 3.1. 旧制度(令和6年6月15日以前)について

- 3.2. オンラインシステムでの協議会入会申請方法

- 3.3. 入会証明書の取得と有効期間

- 3.4. 協議会へ加入しなかった際の罰則

- 4. 特定技能協議会への入会にかかる費用

- 5. 特定技能外国人の受入れ - 経営者が知っておくべき基本ルール

- 6. 特定技能外国人の協議会登録 - 必要書類と手続きの流れ

- 6.1. よくある質問と注意点

- 6.2. まとめ

初回相談は無料

お気軽にお問い合わせください。

介護分野における【特定技能協議会】の基本理解

協議会特定技能外国人の受入れを支える地域協議会の役割

特定技能外国人を受け入れる制度では、地域ごとに協議会が設置されています。

この協議会は、外国人材の円滑な受入れと、企業と外国人双方の権利を守るために重要な役割を果たしています。

特定技能外国人材の地域バランスを保つ協議会の重要な取り組み

特定技能外国人の受入れを円滑に進めるため、協議会は3か月に1回程度の定期的な運営委員会を開催しています。この場では、制度運営の成功事例の共有や、受入れ企業向けのコンプライアンス指導など、実務的な情報交換が行われています。

協議会の重要な役割の一つが、特定技能外国人材の地域的な偏りを防ぐことです。特定技能1号ビザは転職が可能なため、給与水準の高い都市部に人材が集中しやすい傾向があります。しかし、地方の企業にとっても外国人材は重要な戦力です。そこで協議会は、大都市圏の企業に対して受入れや人材の引き抜きの自粛を要請するなど、地域間のバランスを保つための調整を行っています。

また、受入れ企業の倒産など不測の事態が発生した場合には、外国人材の雇用を守るため、転職支援や必要な情報提供を行います。

このように協議会は、企業と外国人材の双方が安心して制度を活用できる環境づくりに取り組んでいます。

特定技能協議会から見る外国人の受入れプロセス

初めて特定技能外国人材受け入れる場合の手順

\ 特定技能ビザの基本を知りたい人におすすめの記事 /

介護分野における【特定技能協議会】への具体的な入会手続き

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、入国管理局での在留資格関連の申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」へ加入が義務付けられています。入会を終え構成員になった後に当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。協議会入会証明書は在留資格申請の際に提出しなくてはならない書類です。

旧制度(令和6年6月15日以前)について

令和6年6月15日以前の申請において特定技能1号で介護人材を受け入れた法人は、受け入れから4か月以内に同協議会への入会が義務付けられていましたが、先述の通り、この制度は本記事執筆時、既に適用されていない為注意が必要です。

オンラインシステムでの協議会入会申請方法

協議会への入会申請はすべてオンラインシステムで行います。FAXや郵送でのやり取りは受け付けていません。

ログインIDと仮パスワードでログイン

登録したメールアドレスにログインIDと仮パスワードが送られてくるので、メール内のリンクからログイン画面へ移動しログインします。

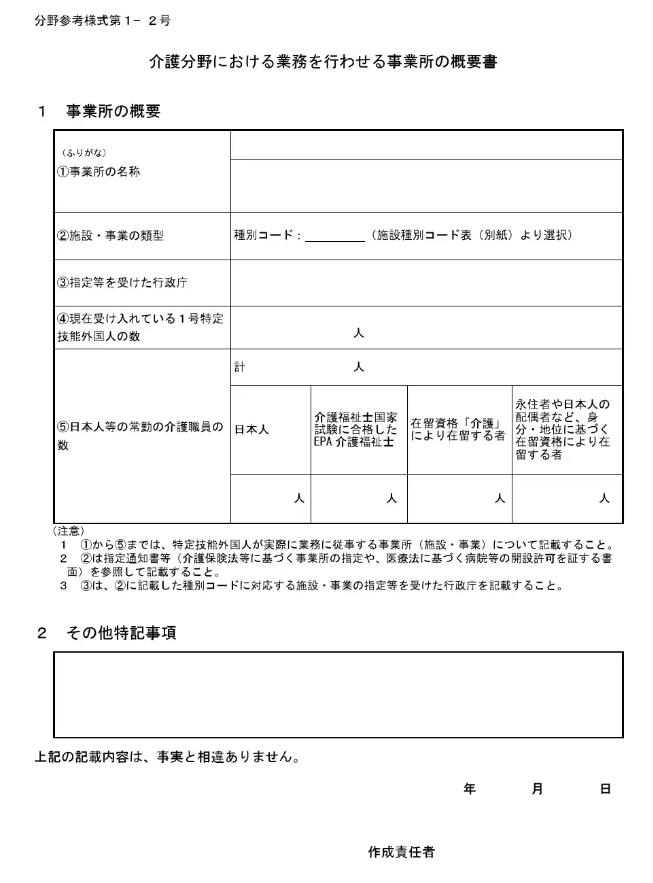

必要書類をシステムにPDFでアップロード

必要書類は受入予定の事業所ごとに2点必要です。アップロードはPDFで行います。

- 「事業所の指定通知書」

- 「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)

協議会入会証明書の発行

協議会でSTEP1、2の情報を完了した後に、「協議会入会証明書」が発行されます。これには協議会事務局にて要件確認が完了した事業所情報が明記されています。尚、入会証明書に登録のない事業所では異動を含め特定技能外国人の受入れは出来ません。

入会証明書の取得と有効期間

入会が承認されると入会証明書が発行されます:

- 初回発行の有効期間:1年間

- 更新後の有効期間:4年間

- 有効期限の4ヶ月前から更新手続きが可能

協議会へ加入しなかった際の罰則

協議会へ加入しないということは定められている受入機関適合性を満たさず、在留資格該当性がないことになります。

これら要件を満たさない場合、1号特定技能外国人の受け入れは出来ません。

万が一その状態で特定技能外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪が成立します。

知らなかったでは済まないことですので十分に気を付けて下さい。

介護特定技能協議会は建設業と違い入会金もないので安心です。不法就労助長罪は企業にとって致命的な罰則です。また、2024年の入管法改正では同法律が厳罰化されています。

協議会への入会は忘れずに行うように気を付けて下さい。

不法就労助長罪を詳しく知りたい方

事業者必見!【不法就労助長罪】厳罰化|初犯でも?知らなくても罰則?予防策まで完全解説

近年、外国人労働者の受け入れが進む中、企業が予期せず「不法就労助長罪」に問われるケースが増加しています。不法就労は外国人だけでなく、雇用主等も罰則の対象になります。本記事では、外国人を雇用…

特定技能協議会への入会にかかる費用

介護分野における特定技能協議会加入にあたり、入会費、年会費、月会費は一切かかりません。

特定技能外国人の受入れ - 経営者が知っておくべき基本ルール

介護分野で特定技能外国人を雇用する際には、受入れ機関として以下の基本ルールを守る必要があります。

まず、出入国在留管理庁や厚生労働省が定める基本方針や運用方針などの関連法令を遵守することが求められます。これらの規定は、外国人材を適切に受け入れ、安心して働ける環境を整備するために設けられています。

また、厚生労働省による調査や指導、施設への訪問調査などへの協力も必要です。これは、制度の適切な運用と、働く外国人の権利が守られているかを確認するためのものです。

受入れ機関には、特定技能外国人を雇用した後、速やかに介護分野における特定技能協議会への情報登録が求められます。登録した情報は常に最新の状態に保つ必要があります。新たな事業所で特定技能外国人を受け入れる場合は、事前に協議会への登録と証明書の変更手続きが必要です。

もし、これらのルールが守られていないと判断された場合、協議会からの脱退を求められる可能性があります。また、想定外の事象が発生した際は、厚生労働省や協議会の判断に従うことが求められます。これらの規定は、外国人材と受入れ機関の双方にとって、安全で適切な就労環境を確保することを目的としています。

特定技能外国人の協議会登録 - 必要書類と手続きの流れ

特定技能外国人を雇用した際は、協議会への登録が必要です。

登録はオンラインシステムを通じて行い、外国人1名につき3種類の書類をPDFファイルでアップロードする必要があります。外国人を雇ってから4か月以内に必ず登録を済ませましょう。必要な書類は以下の3点です。

- 「雇用条件書(賃金の支払いに関する別紙を含む)」の写し

- 「1号特定技能外国人支援計画書」の写し

- 「在留カード」の写し

*1と2の書類については出入国在留管理局に提出した最新のものを準備してください

登録の際は、書類のアップロードに加えて、法人情報、事業所情報、外国人の基本情報などもシステムに入力します。

なお、提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに最新の書類への差し替えが必要です。また、状況に応じて追加書類の提出を求められる場合もありますので、担当者の連絡先として、確実に連絡が取れる電話番号とメールアドレスの登録をしておきましょう。

よくある質問と注意点

-

証明書の有効期限が切れた場合はどうなりますか?

-

新規に入会申請が必要となります。期限切れ前の更新手続きが重要です。

-

事業所を追加する場合の手続きは?

-

事前に協議会への登録と証明書の変更手続きが必要です。

-

外国人材の登録を忘れた場合は?

-

速やかに登録手続きを行う必要があります。遅延は不法就労助長罪となる場合もあるので避けるべきです。

まとめ

介護分野における特定技能協議会への入会と運営には、様々な手続きと注意点があります。受入機関は外国人材の雇用環境を整えるだけでなく、定着支援、労務管理、在留資格関連手続きなど、多岐にわたる対応が必要となります。これから外国人材を活用していきたい、今いる技能実習生を定着させたい、そんなお悩みを持つ事業主様はぜひ、当事務所までご連絡ください。

中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、在日米軍関係者と、そのご家族に向けた日本での在留資格取得サポート。現職の米軍基地職員なので、内部事情に精通しており、特別なアプローチが可能。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

【受け入れ機関必読】外国人を支援する計画が適切かどうかのポイントを詳細解説 4/4

特定技能外国人の支援計画作成に関する実務解説です。法務省が定める基準への適合要件、2か国語での作成義務、対面・オンラインでの支援実施など、企業担当者が押さえるべきポイントを分かりやすく解説しています。支援計画の作成から実施まで、具体的な注意点を網羅的に紹介します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4

特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。

【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務

2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。

【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。

外食業の特定技能外国人受入れガイド:制度の基礎から注意点まで丁寧に解説

外食業界における特定技能制度の最新動向と実務知識を解説。令和6年からの新たな受入枠の特徴、制度活用のメリット・デメリット、在留資格の種類と要件、そして受入機関に求められる基準まで、外国人材の採用・雇用に必要な情報を網羅的に紹介します。人材不足解消の切り札として注目される特定技能制度の全容が分かります。

免責事項

本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。

入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。