技能実習と特定技能の”違い”とは?|移行方法についてわかりやすく解説

技能実習制度と特定技能制度は、日本で働く外国人材に関する重要な在留資格です。特に、技能実習2号を修了して特定技能1号への移行を検討している方や、受入れ企業の担当者にとって、両制度の違いや移行手続きを理解することは非常に重要です。

本記事では、両制度の違いを分かりやすく解説するとともに、2027年に予定されている制度改革の情報も含めて、技能実習から特定技能への移行に関する重要事項を詳しく説明します。

この記事を読むと分かること

- 技能実習制度と特定技能制度の基本的な違い

- 技能実習2号から特定技能への移行に必要な要件と手続き

- 試験免除制度の詳細と申請方法

- 在留期間や就労条件の違いと変更点

- 2027年からの新しい人材育成制度の概要

- 1. 技能実習制度と特定技能制度の違いとは

- 1.1. 制度の特徴と求められる要件

- 2. 在留期間と就労条件の違いを比較

- 3. 技能実習2号から特定技能1号への移行によるメリット

- 3.1. 在留資格の変更で何が変わるか

- 3.2. 権利や待遇面でのメリット

- 4. 技能実習制度の課題と問題点

- 4.1. 高い法令違反率と監理体制の問題

- 4.2. 賃金と労働条件に関する問題

- 4.3. 実習計画と実態の乖離

- 5. 技能実習2号から特定技能1号への移行方法

- 5.1. 技能実習2号になるまでの全体の流れ

- 5.2. 技能実習生が特定技能1号へ移行する際の2つのパターン

- 5.2.1. 同業種へ移行するときに免除される試験

- 5.2.2. 異業種へ移行するときに免除される試験

- 5.3. 技能実習から特定技能への移行手続きの流れとポイント

- 5.4. 在留期限が切れそうな方への救済措置

- 6. 技能実習廃止に伴う新たな制度について

- 6.1. 「育成就労制度」の概要

- 7. よくある質問 FAQ

- 8. まとめ

初回相談は無料

お気軽にお問い合わせください。

2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説

特定技能の基本情報から申請手順まで詳しく解説。多くの対象分野、必要条件、申請方法、就労時の権利義務を網羅。日本でのキャリアスタートに最適な在留資格!今から人生を変えましょう!

技能実習制度と特定技能制度の違いとは

技能実習制度と特定技能制度は、目的や運用面で大きく異なります。

技能実習制度は、日本で外国人材を育成し、母国に帰った後に現地の法人で日本で得た知識と経験を活かしてもらう企業の活動が元で始まりました。

1993年には「技能実習」として制度化され、その後、約30年間継続している歴史ある制度です。

技能実習は人材の確保ではなく ”開発途上国への技能移転による国際貢献” を主な目的としているのに対し、特定技能制度は ”日本国内で深刻化する特定業種の人手不足に対応” するため2019年から始まった新しい制度です。

| 項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |

|---|---|---|

| 制度の目的 | 開発途上国への技能移転・国際貢献 | 国内の人手不足解消 |

| 在留資格 | 技能実習1号、2号、3号 | 特定技能1号、2号 |

| 在留期間 | 最長5年 | 1号最長5年、2号無制限 |

| 対象職種 | 91職種167作業 | 12分野(2025年以降4業種拡大予定) |

| 在留期限(更新) | 1年ごと | 1年、6カ月、4か月(特定技能1号) |

制度の特徴と求められる要件

技能実習制度は段階的な技能習得を重視し、各段階で技能検定試験の合格が求められます。一方、特定技能制度では、即戦力として働くために在留資格取得時に必要な技能水準が求められ、業務に応じた技能試験と日本語能力試験の合格が必要です。

技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能への移行時に各種の試験が免除されるなどの優遇措置があります。これにより、技能実習から特定技能1号へのスムーズな移行が可能となっています。

在留期間と就労条件の違いを比較

| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 最長5年 (1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 1号:通算5年 2号:更新回数制限なし |

| 転職の自由 | 原則不可 | 同一分野内で可能 |

| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可、2号:可能 |

特定技能1号では、技能実習と同様に家族帯同は認められませんが、在留期間は通算で5年と長く、同一分野内での転職が可能です。これにより、より良い待遇を求めてキャリアアップを図ることができます。

技能実習2号から特定技能1号への移行によるメリット

在留資格の変更で何が変わるか

技能実習から特定技能への移行により、以下の点が大きく変わります:

特定技能ビザ取得のメリット①

- 就労場所の制限緩和(同一業種内での転職が可能)

- 技能実習計画に基づく段階的な実習から、より実践的な就労へ

- 監理団体による監理から、雇用契約に基づく直接的な雇用関係へ

技能実習では実習生という位置付けですが、特定技能になると就労者として働くことになります。

また、技能実習制度では原則、転職は出来ませんでしたが特定技能制度では転職が可能になります。

*雇用契約に関しては基本的には民法633条が規定する典型契約としての雇用契約が想定されますが、実際には法務省令で定める基準に適合しなくてはなりません。具体的には「各種手当に関する事項」を含むことなど、民法では求められていない要素を含む契約となります。したがって特定技能での雇用契約は「雇用に関する契約」と呼びます。

権利や待遇面でのメリット

特定技能への移行により、労働者としての権利や待遇面でも変更があります:

特定技能ビザ取得のメリット②

- 日本人と同等以上の給与水準が明確に保証

- 社会保険や労働保険の適用(技能実習でも適用されますが、より確実に)

- 転職の自由(一定の条件下)

- 家族の帯同(特定技能2号の場合)

特定技能1号での家族帯同は原則認められていません。特定技能2号から申請により家族滞在ビザが取得可能になります。

しかし、特定技能1号でも家族と一緒に住み続けることが認められるケースが2つあるのはご存じですか?詳しくは次の記事をご覧ください。

\ 特定技能1号の例外措置について詳しく知りたい方 /

技能実習制度の課題と問題点

1993年に制度が始まって以降、いい部分も悪い部分もメディアでも取り上げられるようになりました。

特定技能基準省令2条1項4号では不正行為を列挙しています。暴行や監禁、在留カードやパスポートを取り上げる行為などが該当しますが、手当や給与の支払いを行わないことも不正行為に該当します。

外国人技能実習機構の調査データによると、技能実習制度には以下のような具体的な問題が存在します。

高い法令違反率と監理体制の問題

令和3年度の実地検査では、監理団体の49.4%、実習実施者の34.4%で法令違反が確認されています。

特に以下の違反が目立つ結果となりました:

- 機械・金属分野での安全基準違反(812件、28.3%)

- 建設分野での割増賃金未払い(403件、26.4%)

- 食品製造分野での労働時間違反(249件、17.7%)

賃金と労働条件に関する問題

労働基準監督機関による監督指導は令和3年度の統計では全体で全体で9,036件、そのうち6,556件(72.6%)に法令違反が認められました。特に、以下の問題が明らかになっています:

- 割増賃金の支払い関連の違反(1,443件、全体の16.0%)

- 労働時間管理の不適切な運用(1,345件、全体の14.9%)

- 賃金支払いの違反(907件、全体の10.0%)

上記は安全基準違反を除いた上位3となります。主に賃金の支払いに関することが問題になっていたことを示しています。

実習計画と実態の乖離

実地検査の結果から、以下の問題点が明らかになっています:

- 実習内容と計画の相違(3,968件、全体の29.2%)

- 実習実施体制の不備(1,408件、全体の10.4%)

- 技能実習生の保護に関する不適切な対応(実習実施者で42件、監理団体で23件)

これらの問題は、制度の本来の目的である「技能移転による国際貢献」の達成を妨げる要因となっています。

2027年からは新制度「育成就労」が控えています。この新たな制度の開始により現状の課題に対する具体的な改善策が期待されています。制度の詳細については発表され次第、お知らせします。

出典:厚生労働省|外国人技能実習制度の現状と課題(R5年7月25日)

「不法就労助長罪」について詳しく知りたい

事業者必見!【不法就労助長罪】厳罰化|初犯でも?知らなくても罰則?予防策まで完全解説

近年、外国人労働者の受け入れが進む中、企業が予期せず「不法就労助長罪」に問われるケースが増加しています。不法就労は外国人だけでなく、雇用主等も罰則の対象になります。本記事では、外国人を雇用する立場である企業の実務担当者向けに、不法就労助長罪の基本、罰則、よくあるケースと具体的な予防策までを解説します。

技能実習2号から特定技能1号への移行方法

次に、具体的な移行方法について説明をします。

その前に、まずは技能実習生がどのようにして2号になるか全体像の把握をしていきましょう。

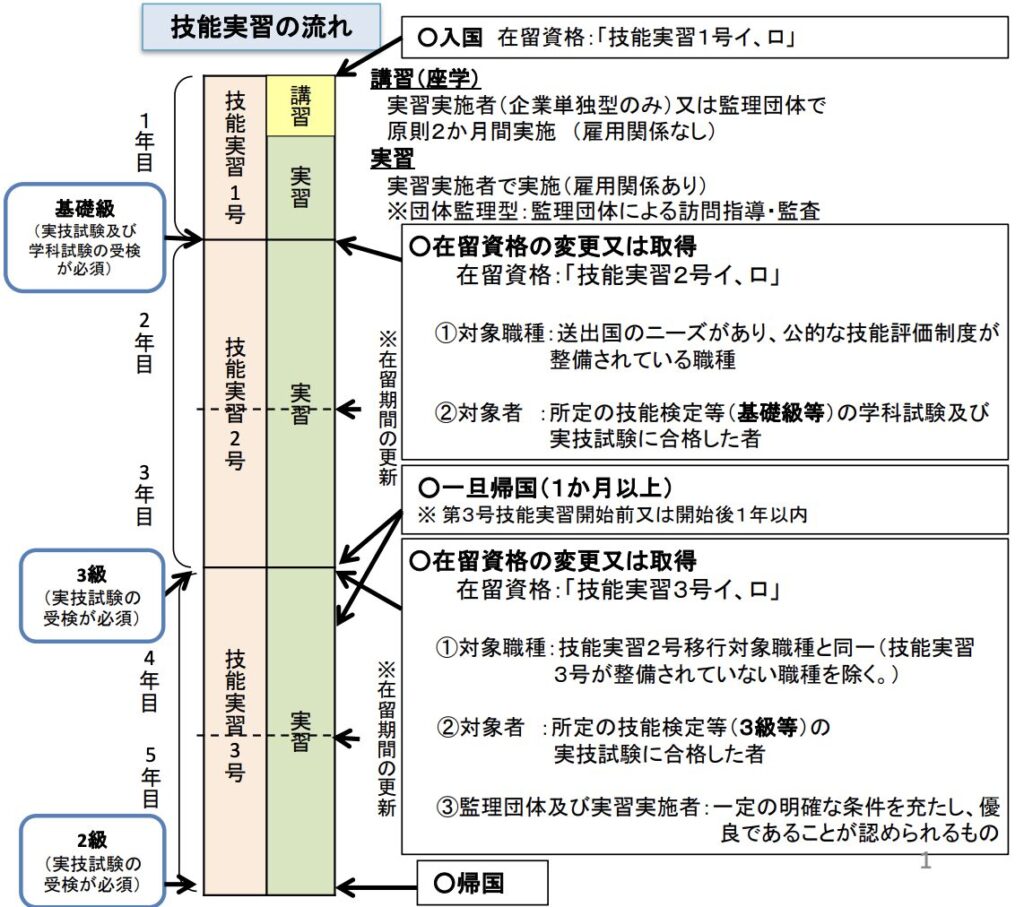

技能実習2号になるまでの全体の流れ

技能実習生が特定技能1号へ移行する際の2つのパターン

技能実習2号が特定技能へ移行するときには移行先の分野が現在の作業分野と合致しているかを確認しましょう。

試験が免除される可能性があります。

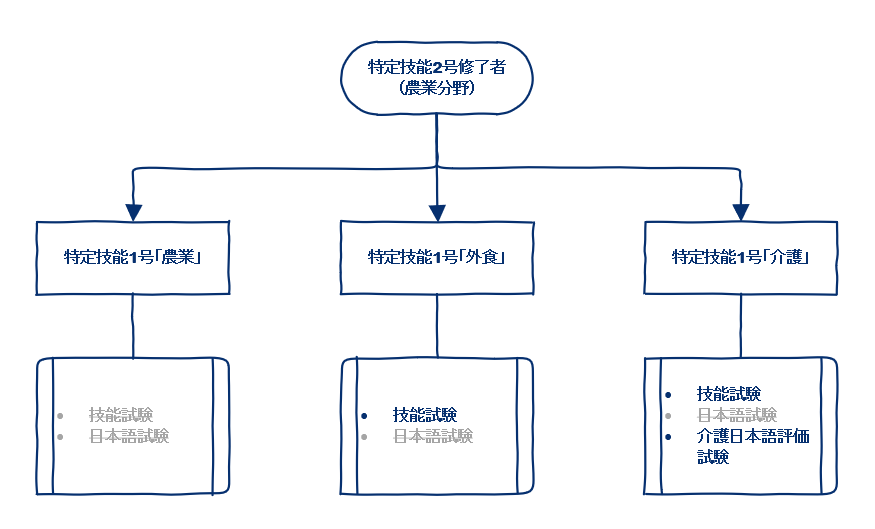

同業種へ移行するときに免除される試験

技能実習2号を良好に修了した場合、かつ同業種への移行は以下の試験が免除され、無試験での在留資格変更申請が可能となります。

- 技能試験(技能実習2号修了時の評価試験で合格していることが条件)

- 日本語能力試験|JFT-BasicもしくはJLPT(N4相当)

- (介護の技能実習2号の場合)介護日本語評価試験

異業種へ移行するときに免除される試験

技能実習2号を良好に修了した場合で、異業種への移行をする場合には以下の試験が免除されます。

- JFT-Basicもしくは日本語能力試験(N4相当)

\ 特定技能に関する人気の記事を読んでみる /

技能実習から特定技能への移行手続きの流れとポイント

技能実習から特定技能への移行手続きは、以下の流れで行います。

*技能実習2号から特定技能へ移行する際には一時帰国する必要はありません。

- 特定技能所属機関(受入れ企業)との特定技能雇用契約締結

- 特定技能所属期間との雇用に関する契約を締結します。

特定技能は農業と漁業を除いて派遣による契約は締結できません。直接契約が特定技能雇用契約の前提になります。

- 特定技能外国人材を受け入れる体制の整備

- 1号特定技能外国人を雇い入れる場合には、1号特定技能外国人支援計画を策定し各種の支援体制を確立する必要があります。支援計画は自身で行う事もできますが、登録支援機関に全部またはその一部を委託する事もできます。尚、過去2年間外国人の在籍がない場合は、登録支援機関に委託して支援計画の作成を行う必要があります。

- 受け入れ前の事前ガイダンスの実施

- 日本での生活と母国との違い、雇用形態や慣れないシフト制についてなど特定技能外国人に対しガイダンスを行います。ガイダンスは必ずしも外国人の母国語である必要はありませんが、十分に理解が出来る言語で実施しなくてはなりません。

- 在留資格変更許可申請

- 在留資格の変更手続きを完了させます。申請は受入機関又は外国人本人でも可能ですが、入管法に精通した申請取次資格を持つ行政書士や弁護士に依頼する方が安心でしょう。尚、登録支援機関は申請手続き代行をすることはできません。入国管理局に提出する書類は多岐に渡り、申請から審査の結果まで約3ヶ月を要します。

在留期限が切れそうな方への救済措置

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される技能実習生の方で、在留期間の期限までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、特定技能へ移行のための準備に時間が必要な場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。詳細は下記の記事で詳しく紹介しています。

\ おすすめの関連記事を読む /

技能実習廃止に伴う新たな制度について

「育成就労制度」の概要

2027年から技能実習制度は廃止され、新たな人材育成制度が導入される予定です。現在までに分かっている新制度の主な特徴は以下の通りです:

- 3年間の育成期間を設定

- 育成期間終了後、特定技能1号への円滑な移行が可能

- 技能実習制度と比べて、より実践的な育成を重視

- 受入れ企業の要件も見直し予定

育成就労制度は特定技能1号を見据えた在留資格となっています。3年間で基礎的な技能、N4程度の日本語を習得し、特定技能1号へ移行。特定技能1号の在留期間は5年間あるので、8年間は日本で就労することが可能です。

技能実習では禁止されていた転職の可否等、育成就労制度に関する新しい情報は逐次更新していきます。

育成就労制度についてもっと知りたい

2024年6月改正【育成就労制度】とは?|技能実習は廃止?制度の概要と技能実習との違いを比較

2024年6月の入管法改正で2027年に技能実習制度から移行する育成就労制度について解説。技能実習制度との違い、特定技能制度との関係性、対象16分野、移行スケジュール、転籍要件など、人事担当者が押さえるべきポイントをわかりやすく説明します。

よくある質問 FAQ

-

技能実習3号の実習期間中ですが、特定技能1号に移行できますか?

-

原則として移行できません。

技能実習は技能実習計画に基づき技能等に習熟することを目的とした活動です。技能実習計画に基づく活動の途中で実習中の者については、原則として認められません。技能実習3号を良好に終了した場合には特定技能1号へ移行が可能になります。

-

技能実習2号から特定技能への移行は、必ず同じ職種でないといけませんか?

-

必ずしも同じ職種である必要はありません。

ただし、新しい分野で就労する場合は、その分野の技能試験と日本語試験の受験が必要です。

-

2027年の制度改革後、現在の技能実習生はどうなりますか?

-

既に在留している技能実習生については、予定されている在留期間までは現行制度が適用されます。その後は新制度に基づく特定技能への移行が検討されています。

-

特定技能雇用期間が残っていますがビザの期限がきれそうです。更新は出来ますか?

-

通算5年に達していれば更新は出来ません。

特定技能1号での在留期間が5年に達していない場合には最短の期間が付与されます。

例えば、雇用期間が6カ月残っていて、在留期間は4年10か月という状況です。あなたはあと2か月で在留期間の上限である5年を迎えますが、最短の在留期間は4か月なのでそちらが適用されます。

-

特定技能1号で5年が経過したが在留期間と雇用契約が有効期間内です。帰国するまでの間、引き続き働いてもいいですか?

-

働く事は違法ではありません。(不法滞在ではない)

ただし、特定技能のビザ申請時に「特定技能の最大在留日数である5年が経過し、2号、または他の在留資格に移行する場合を除いて帰国します」と誓約していることから、仮に働いた後に在留資格変更手続きを起こった場合、誓約した事項を守らなかった点がネガティブに捉えられ審査へ影響が出る可能性があります。

まとめ

技能実習制度と特定技能制度は、日本における外国人材受入れの重要な制度として位置づけられています。技能実習制度は開発途上国への技能移転を目的とした30年以上の歴史を持つ制度である一方、特定技能制度は2019年から始まった比較的新しい制度で、国内の人手不足解消を主な目的としています。

2027年には技能実習制度が廃止され、新たな「就労育成」への移行が予定されています。

両制度は在留期間や就労条件、家族帯同の可否など、様々な面で異なる特徴を持っており、特に技能実習2号から特定技能1号への移行に関しては、同業種の場合、技能試験や日本語能力試験が免除されるなどの優遇措置があります。

重要なポイント

- 特定技能制度では日本人と同等以上の給与水準が保証される

- 技能実習制度は2027年に廃止され、3年間の育成期間を設定する新制度に移行予定

- 特定技能1号は最長5年の在留期間で、同一分野内での転職が可能

- 技能実習2号から特定技能への移行時、同業種の場合は技能試験と日本語試験が免除

- 2024年3月の制度改正により、介護分野では今後5年間で最大13.5万人の受入れが可能に

- 特定技能2号では家族帯同が可能(1号は原則不可)

参考サイト:出入国在留管理庁:特定技能制度について

参考サイト:外国人技能実習機構:技能実習制度について

中尾幸樹

「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、在日米軍関係者と、そのご家族に向けた日本での在留資格取得サポート。現職の米軍基地職員なので、内部事情に精通しており、特別なアプローチが可能。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。

【受け入れ機関必読】外国人を支援する計画が適切かどうかのポイントを詳細解説 4/4

特定技能外国人の支援計画作成に関する実務解説です。法務省が定める基準への適合要件、2か国語での作成義務、対面・オンラインでの支援実施など、企業担当者が押さえるべきポイントを分かりやすく解説しています。支援計画の作成から実施まで、具体的な注意点を網羅的に紹介します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4

特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。

【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務

2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。

【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4

特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。

【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4

特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。

外食業の特定技能外国人受入れガイド:制度の基礎から注意点まで丁寧に解説

外食業界における特定技能制度の最新動向と実務知識を解説。令和6年からの新たな受入枠の特徴、制度活用のメリット・デメリット、在留資格の種類と要件、そして受入機関に求められる基準まで、外国人材の採用・雇用に必要な情報を網羅的に紹介します。人材不足解消の切り札として注目される特定技能制度の全容が分かります。

免責事項

本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。

入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。